Не бывает ни французского, ни турецкого, ни китайского юмора, а вот английский стоит особняком в этой космополитической компании всепланетного хихиканья.

– Что это такое красное и хохочущее на пляже?

– А, это наши Маня с Ваней веселятся.

– А кто это рядом с ними такой бледный и тощий?

– О… это английский юмор.

Над чем смеемся?

В принципе, природа смеха довольно проста. Это одна из форм человеческой реакции на неожиданность или шок. «Гы-гы» сразу снижает напряжение, возникшее от непонимания, испуга, чувства неловкости или любой другой негативной эмоции, и вызывает мгновенное облегчение, которое мы расцениваем как приятное. Настолько приятное, что мы научились стимулировать смех искусственно, с готовностью веселясь даже тогда, когда не очень-то боимся, напрягаемся или нервничаем.

Абсурдистский юмор сам по себе — старожил жанра. И тысячу лет назад было понятно, что такое хорошая шутка: это когда ты выворачиваешь одежду наизнанку и скачешь перед аудиторией задом наперед на пьяной козе, периодически выкрикивая «жопа!». Механизм безотказен: шокированная и растерянная публика секунду пребывает в трансе от увиденного, после чего прибегает к спасительному хохоту.

Но с большим распространением грамотности и книг юмор стал трансформироваться. Высокоученому и хорошо воспитанному человеку смеяться, знаете ли, не так просто. Он вышел из того очаровательного состояния разума, когда сообщение, что коровка говорит «ку-ка-ре-ку», способно огорошить. Да и вид голого седалища возмущает его гораздо больше, чем веселит. Поэтому книжный юмор вынужден был изменяться. Он превращался то в беспощадную сатиру, бичующую пороки человечества, то в тонкую иронию, направленную все против тех же пороков, но куда более элегантным способом. Еще в XVI–XVII веках интеллигентную публику развлекали при помощи мочащихся Гулливеров и блюющих Пантагрюэлей (мочащихся и блюющих, естественно, самым сатирическим, облагораживающим способом), но с конца XVIII века в цене была лишь тонкая насмешка Джейн Остин или злые лукавые тексты Вольтера.

Смех же над летающими медведями и свинками в ботинках был уместен в одном-единственном месте — в детской. Считалось, что взрослому человеку вся эта чепуха малоинтересна.

Два человека, оба англичане, сумели убедить человечество, что чепуха — это самая веселая вещь на свете невзирая ни на какое образование. И если Льюис Кэрролл со своей «Алисой в Стране чудес» все-таки попотчевал публику исключительно сложной, математически безупречной, логически безукоризненной чепухой (даром, что ли, он был профессором математики?), то Эдвард Лир угостил ее беспримесным нонсенсом, лишенным вообще какого бы то ни было смысла.

Переводчики сперва даже не знали, как это все переводить: ну в самом деле, нельзя же нести в типографию такую ахинею?! Они мучились угрызениями совести, но дописывали к лимерикам Лира строчки «с моралью», добавляли от себя то там, то сям умный вывод, сюжетную линию, заменяли бессмысленные слова на чуть более разумные. Выходило прежалостно.

С тех пор английский юмор и приобрел репутацию «странного». Парадокс: народ, прославившийся разумностью, последовательностью и любовью к правилам, оказывается, втайне тешится абсурдом. Хотя, с другой стороны, может, только в строгой викторианской среде и мог вырасти такой жанр? Все-таки в менее организованных странах головастики, отплясывающие кадриль, кажутся вполне банальной вещью по сравнению с обычным содержимым столбца новостей в уездной газете…

И двадцатые станут первыми

Обычно, рассказывая о ком-нибудь, мы вынуждены тратить много слов и знаков препинания на то, чтобы поведать биографию облюбованного персонажа и создать более-менее похожий его портрет. Писатель, поэт и «отец нонсенса» Эдвард Лир, к счастью, избавил нас от этой обязанности, оставив потомкам свое подробное и правдивое описание. Вот это.

Как приятно, что есть мистер Лир!

Как приятно, что есть мистер Лир,

Написавший полтонны томов.

Для одних — он почти что кумир,

Для других — он умом нездоров.

Здравый смысл для него не помеха,

У него огромаднейший нос,

Борода, словно веник из меха,

Что к лицу как попало прирос.

Уши есть, пара глаз, десять пальцев

(Два, заметьте, при этом больших).

Раньше был он певцом и скитальцем,

Но сейчас он заметно притих.

Он сидит за своим секретером

В окружении множества книг,

Попивая усердно мадеру,

Трезв душою и телом велик.

Он приятель мирян и аббатов,

И кота по прозванию Фосс,

А живот у него необъятен

А цилиндр — округляковоёз*.

* Примечание Phacochoerus'a Фунтика:

«Нет, это не переводчик спятил, это господин Лир употребил в этом месте слово „runcible“, которое ты не найдешь больше ни в одном англоязычном тексте мира. Ну, кроме тех текстов, в которых рассказывается, каким оригинальным человеком был Эдвард Лир. И кстати, все переводы стихов в этой статье принадлежат ее автору. Потому что нам жадно платить настоящие деньги за использование чужих переводов».

В макинтоше своем белоснежном

Он гуляет — и слышит окрест:

«В женском платье заместо одежды

Бродит старый английский балбес!»

Ходит часто стенать к океану,

А заметив торговый ларек,

Покупает там мази, панаму

И рачков шоколадных кулек.

Он молчит по-испански прелестно,

Ненавидит он в эле имбирь,

И пока не пропал он безвестно

— Как приятно, что есть мистер Лир!

К этому исчерпывающему образу остается добавить лишь некоторые частности. Лир родился в 1812 году и был двадцатым ребенком в семье — даже для викторианской эпохи это чересчур. Настолько чересчур, что младенца тут же вручили на воспитание его старшей сестре, 22-летней Энн, с которой он в возрасте 15 лет и покинул семью, поселившись вместе в одном домике.

Отец их был биржевым маклером, но никакого маклерства на такое количество потомства не хватит, и к тому времени, как Энн и Эдвард покинули родной кров, он уже два года как сидел в долговой тюрьме и, надо думать, наслаждался там непривычным для него покоем. Эдвард честно пытался зарабатывать деньги, но так как ему еще повезло родиться полуслепым астматиком и эпилептиком, то о карьере ни на флоте, ни в армии, ни в торговом деле ему не приходилось и мечтать.

Зато благодаря сестре, не жалевшей на него карандашей и акварели, он умел прекрасно рисовать. И вот уже в 18 лет Эдвард впервые держит в руках собственную книгу — «Иллюстрированный справочник попугаев». (Точнее, 12 собственных книг, потому что это был сборник из 12 томов, изданных тиражом 176 экземпляров каждый — для такого же числа джентльменов и леди, на них подписавшихся. В то время это было обычным делом для альбомов и прочих дорогих иллюстрированных изданий.)

На графских хлебах

Книга ужасно понравилась всем любителям попугаев, и с тех пор Эдвард — признанный художник-анималист. У него появляется влиятельный покровитель — лорд Стэнли, тринадцатый граф Дерби, который был сам не свой от всяких экзотических штук, начиная с орхидей и кончая, естественно, попугаями. В имении графа Эдвард живет почти четыре года, зарисовывая его богатую коллекцию и все более прославляя себя как непревзойденного рисовальщика (дело кончится тем, что его пригласят давать уроки живописи самой королеве Виктории, и та останется премного довольна своим учителем).

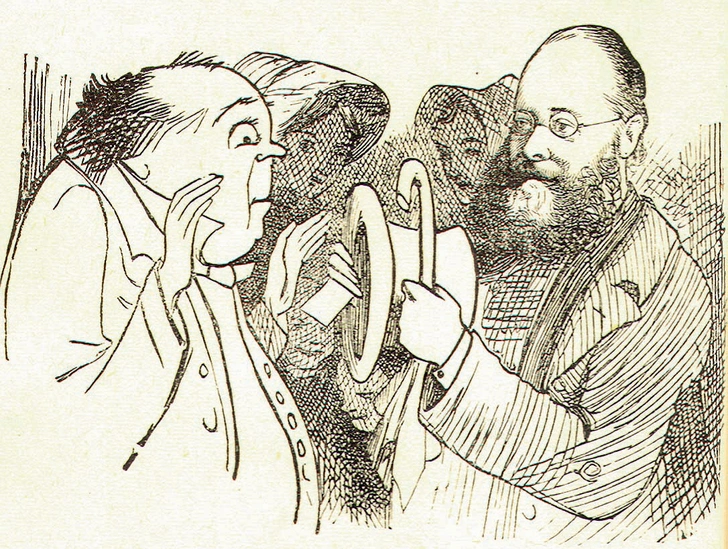

Сперва художника, человека незнатного, держали в числе прислуги. С ней он столовался, общался — и был вполне доволен своим положением. Однако у старого графа Дерби была куча детей и внуков, которые довольно быстро выяснили, что долговязый, носатый и престранный мистер Лир умеет не только листики барбариса вырисовывать. Он еще рисует смешные картинки — быстро, хоть сто штук подряд, одна другой забавнее: пляшущих старичков, целующихся крокодилов, чайник с лицом строгой гувернантки — да все, что хотите! А еще мгновенно сочиняет уморительные стишки и рассказы.

Юное поколение лордов Стэнли так вцепилось в Лира, что старый граф Дерби тоже заинтересовался, чем это он так привлекает детей. После нескольких неформальных бесед Лир получил приглашение обедать за графским столом и отныне уже обитал в поместье на правах не просто наемного служащего, а друга и гостя. Обаяние Лира признавали все, кто когда-либо с ним встречался.

Тут еще стоит помнить, что в те времена эпилептиков, мягко говоря, побаивались. Их держали за настоящих сумасшедших, болезнь эту именовали «жуткой», «отвратительной», она вызывала почти суеверный трепет. И немало детективных и романтических произведений той поры было построено на интриге вокруг того, что почтенное семейство вынуждено скрывать родного им эпилептика как страшный позор. А Лир был примернейшим эпилептиком: в удачный месяц он доходил до двадцати припадков — с потерей сознания, пеной, судорогами, все как положено. Тем не менее это не помешало ему стать любимцем общества.

Путешествуя по Британии и Ирландии с молодым графом Стэнли, Лир заводит все больше знакомств среди знати, среди высших чинов церкви, среди ученых. Надо сказать, что женщин в кругу его знакомых совсем немного: Лир побаивается их общества. Он прекрасно понимает, что никаких романтических отношений завести ему не удастся. Даже если нашлась бы отважная барышня, которая сумела бы разглядеть внутреннюю красоту безденежного полуслепого астматика с носом, по словам самого Лира, «могущим быть предметом зависти любого слона», брак для эпилептика был невозможен по закону.

Так что, если бы Лир имел неосторожность влюбиться, единственное, что он должен был бы сделать как джентльмен и разумный человек, — это немедленно уехать от своей возлюбленной на противоположную сторону земного шара и никогда более с ней не встречаться во избежание худшего.

Жизнь в пути

Ну а чтобы жизнь совсем уж не казалось Лиру простой и приятной вещью, у него начали прогрессировать еще два врожденных его заболевания: астма и близорукость. Скоро художник грустно шутил: «Еще немного — и единственной птицей, которую я смогу рассмотреть, будет страус».

Стало понятно, что с карьерой натуралиста-зарисовщика придется распрощаться: в те времена больше всего в таких рисунках ценилась точность передачи мельчайших деталей и оттенков. Поэтому Лир решил переквалифицироваться в пейзажиста: все-таки пейзажи — вещь несколько более объемная, чем прожилки на воробьином клюве. И опять он предпочел отдать дань науке, а не искусству, став профессиональным иллюстратором-топографистом, зарисовывающим города, села и дикие местности для географических изданий.

Не обремененному семьей джентльмену можно было комфортно жить на зарабатываемые таким образом деньги, так что другое свое творчество, литературное, Лир никогда не рассматривал как источник серьезного заработка. Слово «серьезный» вообще плохо сюда подходило. Славу — огромную, всепланетную — ему принесли в первую очередь сборники абсурдных стихов, которых автор сперва так стеснялся, что публиковал их под псевдонимом «Дерри из Дерри».

Считалось, что эти странные стишки написаны для детей, и дети действительно ничего против них не имели. Но еще больше против них ничего не имели взрослые.С тридцатилетнего возраста Лир практически не жил в Англии, да и не мог жить, так как местные прохладные туманы немедленно укладывали беднягу-астматика в постель. Зато еще почти полвека (как и многие болезненные люди, Лир прожил долгую для того времени жизнь — 76 лет) он колесит по миру с энергией бродячего циркача.

По заданию журналов и справочников Эдвард путешествует по Италии и Испании, Индии и Палестине, Египту и Греции (всего совершил около ста путешествий), а конец жизни проводит в Италии. При том что круг знакомств Лира был чрезвычайно обширен и на его уютной вилле никогда не было недостатка в гостях, а после завтрака он обыкновенно отвечал на 30–40 писем своих ближайших друзей, Эдвард, по сути, был чрезвычайно одиноким человеком. После смерти сестры Энн самым близким Лиру существом был Фосс (Старый Фосс, Толстый Фосс, Бесподобнейший Фосс) — огромный кот, который прожил с ним 16 лет и смерть которого оказалась печальной прелюдией к смерти хозяина, последовавшей полтора месяца спустя.

Лир писал…

Славу Лиру принесли прежде всего лимерики — смешные пятистишия со строгим ритмом и не менее строгой абракадаброй в качестве содержания. Сейчас принято считать, что он их сам и изобрел, но это неверно. Название «лимерик» происходит от ирландского города Лимерик, жанр этот существовал и до Лира, однако был неизвестен широкой публике.

Кроме того, оригинальные лимерики — просто шуточные стихи, вполне осмысленные, как, например, вот этот лимерик, датируемый концом XVIII века:

Дженни кормила свинью по утрам,

Тидалам-там, тидалам-там.

И если б не эти копытца на ножках,

Если б не чепчик, не ленты, не брошки,

Не различил бы ты двух этих дам.

Лир стал сочинять тонны лимериков тогда, когда его молодые подопечные из поместья Дерби в муках учили географию: стишки изначально служили для удобства запоминания всяких трудных географических названий.

Лир еще и пририсовывал к ним картинки, так что география превращалась в очень увлекательную науку. И немалая часть этих текстов и рисунков потом вошла в первый поэтический сборник Лира «Книгу чепухи», создав классический канон, согласно которому большинство лимериков до сих пор начинается с указания, в каком именно месте проживает персонаж.

Жила-была дева в Галиции,

Чья тетка любила носиться,

А сделав миль этак сорок,

Прыгать шла по заборам,

К вящей радости девы в Галиции.

Уроженец один Дарданелл

Лишь овсянку горелую ел,

А чтоб жить без отрыжек,

Добавлял в нее мышек,

Хоть рецепт этот, в общем, и смел.

Консерватор из города Майнца

Потреблял исключительно зайцев.

Съев семнадцатый номер,

Стал вдруг синим и помер

От диеты пришлось отказаться.

Один обитатель Украины

Ненавидел стоять неприкаянно,

А все бегал по ней

В платье бабки своей

И смотрелся изысканно крайне.

Старик, чья отчизна — Непал,

Как-то раз неудачно упал

И разбился на части.

Но хороший клей, к счастью,

Это то, чем гордится Непал!

Молодая девица в России

День-деньской от души голосила:

Завопит до обеда,

А закончит лишь в среду…

В общем, есть что послушать в России.

Кстати, лимерик, так сказать, посвященный России, считается одним из самых знаменитых лировских произведений. В Англии даже существовала детская игра, когда, сжимая руку приятелю, нужно было читать этот стишок, добиваясь, чтобы жертва под конец не удержалась и завопила.

Впрочем, «географичность» — не обязательное условие хорошего лимерика.

Захотела веселая леди

Покататься верхом на медведе.

Ну и как-то совпало,

Что вдруг леди не стало,

Стало больше веселых медведей.

Жила-была леди, чей нос

Незаметно заметно подрос.

Как дорос до порога он,

Переносчица строгая

Нанялась к ней носить этот нос.

Птички сели старушке в панамку,

А она лишь довольно прошамкала:

«Ничего не случится,

Даже если все птицы

В мире сядут на эту панамку!»

Один старичок с барабаном

Барабанил, как град с ураганом,

Года два или три,

Пока к нему не пришли

И не забили его барабаном.

Жил на дереве джентльмен древний,

Со шмелями имевший проблемы.

Ему снизу кричат:

«Что шмели — не бурчат?»

Он кричит: «В этом-то и проблема!»

Конечно, Эдвард Лир — это не только лимерики. Это и другие стихи (в том числе знаменитая поэма о синеруких джамблях, к которым надо плыть — о да! — в решете по волнам), и остроумнейшие путевые заметки, и то, что мы сегодня назвали бы комиксами, — отчеты в картинках о странных событиях в жизни британского путешественника, которые не гнушались печатать самые серьезные журналы.

Современный юмор (к коему наш журнал, признаться, считает себя немного причастным) — это законный правнук Эдварда Лира. Лира, который не просто написал несколько смешных книжек, а создал принципиально новую конструкцию смешного вообще. Конечно, сейчас находится масса критиков и литературоведов, которые искренне пытаются найти в творчестве величайшего абсурдиста всех времен и народов глубоко зарытый смысл. И, естественно, находят, периодически выныривая из вороха всех этих растрепанных старушек и прыгающих старичков с заявлениями вроде «это тонкая социальная карикатура», «скрытый сексуальный подтекст», «острая, но закамуфлированная политическая сатира».

Были даже исследования, сравнивающие «Книгу чепухи» со Священным писанием и делающие вывод, что Лир, как никто другой, сумел отобразить кризис религиозного сознания Европы XIX века.

И чем серьезнее эти исследования, тем смешнее их читать. Так что и тут нужно сказать спасибо мистеру Лиру, который ухитряется насыщать нашу жизнь юмором даже таким извращенным способом.